Um dos factores mais relevantes em análise económica da Energia é a capacidade de retorno (físico e financeiro) de uma fonte de energia, uma medida fundamental de sustentabilidade energética.

Para medir e analisar esta capacidade foi criado nos anos 80 por Charles Hall, Cutler Cleveland e Robert Kaufmann um indicador, o EROI (Energy Returned on Investment), que permite comparar diferentes fontes de energia e a sua competitividade natural em função do retorno energético gerado ao longo do ciclo de vida de exploração de um activo. Como se pode compreender da fig. 1 (fonte http://www.theoildrum.com/node/1863) o ciclo de vida de um projecto tem fases de investimento e desactivação, tipicamente deficitárias em balanço energético, e fases de exploração, tipicamente excedentárias em balanço energético.

Este indicador, embora de âmbito geral e conceito abstracto, foi criado para ser aplicável a situações práticas de investimentos ou projectos em curso, podendo - e sendo mesmo natural - que a mesma fonte de energia, em função das variáveis concretas de cada caso, dê origem a um EROI significativamente diferente, mesmo quando as suas características fisico-químicas se mantêm constantes.

O EROI mede, no fundo, a relação entre a energia gasta e a energia recuperada pela exploração de um activo (energy costs e energy production da fig. 1). Quando o EROI é igual ou inferior a 1, por definição o processo passou de gerador de energia a consumidor de energia. Ajay Gupta e Charles Hall publicaram um artigo na revista Sustainability, em 2011, no qual fazem uma comparação com base em dados recentes entre várias fontes de energia (A Review of the Past and Current State of EROI Data). Nesse estudo concluem, por um lado, que existe um enorme défice de trabalho e informação sobre este tema - o qual é fundamental para se compreender o grau de sustentabilidade energética mundial e projectar impactos económicos estruturais. Por outro, que os escassos dados disponíveis parecem apontar no sentido da redução do EROI médio. Significa isto, a confirmar-se, que a energia tem vindo a ser estruturalmente mais onerosa para a economia. Este facto, de forma isolada, impacta negativamente na produtividade total das nações e o seu efeito só poderá ser contrabalançado por uma redução do Índice de Intensidade Energética. Este é um dos grandes desafios com que nos deparamos enquanto civilização, manter o desenvolvimento e crescimento económico num contexto energeticamente menos rentável, não abdicando da procura de soluções energéticas que maximizem o EROI.

Energy

Mostrar mensagens com a etiqueta Política energética. Mostrar todas as mensagens

Mostrar mensagens com a etiqueta Política energética. Mostrar todas as mensagens

segunda-feira, 9 de março de 2015

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015

Uma estratégia europeia para a união energética

A Comissão Europeia publicou ontem a sua aguardada Estratégia para a implementação de uma União Energética alinhada com as políticas ambientais e de segurança de abastecimento que têm sido promovidas pela União Europeia na última década e meia (disponível aqui).

Não eram expectáveis novidades ao nível do rumo da política energética - nem era esse o objectivo deste documento. O seu enfoque está na definição de medidas de consolidação que permitam a concretização dessa mesma política da forma mais eficiente possível, fazendo face a factores exógenos recentes.

Nesse aspecto o documento é elucidativo - na medida do possível para um documento oficial da Comissão Europeia... - pois identifica um conjunto de oportunidades de melhoria, ao nível das ideias e das acções, e caminhos para a concretização de uma optimização das redes e políticas europeias de energia, nomeadamente através de um vasto programa de investimentos estruturais a canalizar através do futuro European Fund for Strategic Investments. Fica no ar um cheiro a New Deal energético...

A Comissão identificou no final do documento 15 pontos de acção:

1. Implementação integral da Legislação Europeia de Energia por parte dos estados-membros.

2. Diversificação e resiliência do aprovisionamento de gás natural.

3. Articulação com política europeia e maior transparência dos acordos inter-governamentais.

4. Criação de infraestrutura energética adequada a um mercado comum que concilie forte componente de produção de origem renovável com segurança de abastecimento.

5. Revisão do ordenamento jurídico do modelo de mercado energético europeu no sentido de conciliar segurança de abastecimento, produção de origem renovável e adequados mecanismos de capacidade.

6. Aprofundamento das medidas do 3º Pacote do Mercado Interno de Energia.

7. Promoção de abordagens regionais rumo à integração num mercado único.

8. Maior transparência nos custos e preços da energia como medida de promoção da integração do mercado europeu e identificação de distorções do mercado.

9. Redução de 27% no consumo energético em 2030 (face a 1990).

10. Forte aposta e investimento na eficiência energética dos edifícios.

11. Aceleração da eficiência energética e descarbonização do sector dos transportes, da transição para combustíveis alternativos e integração dos sistemas de energia e transportes.

12. Implementação de medidas para cumprimento dos objectivos ambientais e energéticos aprovados no Conselho Europeu de Outubro de 2014 e forte contribuição nas negociações internacionais relativas ao clima.

13. Objectivo de 27% de energia consumida de origem renovável em 2030.

14. Definição de uma estratégia dedicada à Investigação e Inovação nos temas da energia e clima, no sentido de manter a liderança tecnológica mundial e exportar conhecimento.

15. Utilização dos instrumentos de política externa disponíveis, no sentido de garantir uma posição europeia comum nos temas da Energia e Clima.

Aproveito para destacar algumas das frases que considero politicamente mais significativas no documento:

The goal of a resilient Energy Union with an ambitious climate policy at its core is to give EU consumers - households and businesses - secure, sustainable, competitive and affordable energy. Achieving this goal will require a fundamental transformation of Europe's energy system.

[...]

To reach our goal, we have to move away from an economy driven by fossil fuels, an economy where energy is based on a centralised, supply-side approach and which relies on old technologies and outdated business models. We have to empower consumers through providing them with information, choice and through creating flexibility to manage demand as well as supply. We have to move away from a fragmented system characterised by uncoordinated national policies, market barriers and energy-isolated areas.

[...]

Today, the European Union has energy rules set at the European level, but in practice it has 28 national regulatory frameworks. This cannot continue. An integrated energy market is needed to create more competition, lead to greater market efficiency through better use of energy generation facilities across the EU and to produce affordable prices for consumers.

Energy infrastructure is ageing and not adjusted to the increased production from renewables. There is a need to attract investments, but the current market design and national policies do not set the right incentives and provide insufficient predictability for potential investors.

Energy islands continue to exist as many markets are not properly connected to their neighbours. This adds to the costs faced by consumers and creates vulnerability in terms of energy security.

Destaque também para dois parágrafos que devem ser lidos à luz da tensão existente na relação com a Rússia e do papel especial da Ucrânia. O futuro dirá se tais afirmações, no contexto de uma estratégia de longo prazo, fazem ou não sentido.

When the conditions are right, the EU will consider reframing the energy relationship with Russia based on a level playing field in terms of market opening, fair competition, environmental protection and safety, for the mutual benefit of both sides.

Particular attention will be paid to upgrading the Strategic Partnership on energy with Ukraine. This will address issues related to Ukraine's importance as a transit country as well as those related to Ukraine's energy market reforms, such as the upgrade of its gas network, the setting up of an appropriate regulatory framework for the electricity market and increasing energy efficiency in Ukraine as a means of reducing its dependence on imported energy.

Não eram expectáveis novidades ao nível do rumo da política energética - nem era esse o objectivo deste documento. O seu enfoque está na definição de medidas de consolidação que permitam a concretização dessa mesma política da forma mais eficiente possível, fazendo face a factores exógenos recentes.

Nesse aspecto o documento é elucidativo - na medida do possível para um documento oficial da Comissão Europeia... - pois identifica um conjunto de oportunidades de melhoria, ao nível das ideias e das acções, e caminhos para a concretização de uma optimização das redes e políticas europeias de energia, nomeadamente através de um vasto programa de investimentos estruturais a canalizar através do futuro European Fund for Strategic Investments. Fica no ar um cheiro a New Deal energético...

A Comissão identificou no final do documento 15 pontos de acção:

1. Implementação integral da Legislação Europeia de Energia por parte dos estados-membros.

2. Diversificação e resiliência do aprovisionamento de gás natural.

3. Articulação com política europeia e maior transparência dos acordos inter-governamentais.

4. Criação de infraestrutura energética adequada a um mercado comum que concilie forte componente de produção de origem renovável com segurança de abastecimento.

5. Revisão do ordenamento jurídico do modelo de mercado energético europeu no sentido de conciliar segurança de abastecimento, produção de origem renovável e adequados mecanismos de capacidade.

6. Aprofundamento das medidas do 3º Pacote do Mercado Interno de Energia.

7. Promoção de abordagens regionais rumo à integração num mercado único.

8. Maior transparência nos custos e preços da energia como medida de promoção da integração do mercado europeu e identificação de distorções do mercado.

9. Redução de 27% no consumo energético em 2030 (face a 1990).

10. Forte aposta e investimento na eficiência energética dos edifícios.

11. Aceleração da eficiência energética e descarbonização do sector dos transportes, da transição para combustíveis alternativos e integração dos sistemas de energia e transportes.

12. Implementação de medidas para cumprimento dos objectivos ambientais e energéticos aprovados no Conselho Europeu de Outubro de 2014 e forte contribuição nas negociações internacionais relativas ao clima.

13. Objectivo de 27% de energia consumida de origem renovável em 2030.

14. Definição de uma estratégia dedicada à Investigação e Inovação nos temas da energia e clima, no sentido de manter a liderança tecnológica mundial e exportar conhecimento.

15. Utilização dos instrumentos de política externa disponíveis, no sentido de garantir uma posição europeia comum nos temas da Energia e Clima.

Aproveito para destacar algumas das frases que considero politicamente mais significativas no documento:

The goal of a resilient Energy Union with an ambitious climate policy at its core is to give EU consumers - households and businesses - secure, sustainable, competitive and affordable energy. Achieving this goal will require a fundamental transformation of Europe's energy system.

[...]

To reach our goal, we have to move away from an economy driven by fossil fuels, an economy where energy is based on a centralised, supply-side approach and which relies on old technologies and outdated business models. We have to empower consumers through providing them with information, choice and through creating flexibility to manage demand as well as supply. We have to move away from a fragmented system characterised by uncoordinated national policies, market barriers and energy-isolated areas.

[...]

Today, the European Union has energy rules set at the European level, but in practice it has 28 national regulatory frameworks. This cannot continue. An integrated energy market is needed to create more competition, lead to greater market efficiency through better use of energy generation facilities across the EU and to produce affordable prices for consumers.

Energy infrastructure is ageing and not adjusted to the increased production from renewables. There is a need to attract investments, but the current market design and national policies do not set the right incentives and provide insufficient predictability for potential investors.

Energy islands continue to exist as many markets are not properly connected to their neighbours. This adds to the costs faced by consumers and creates vulnerability in terms of energy security.

Destaque também para dois parágrafos que devem ser lidos à luz da tensão existente na relação com a Rússia e do papel especial da Ucrânia. O futuro dirá se tais afirmações, no contexto de uma estratégia de longo prazo, fazem ou não sentido.

When the conditions are right, the EU will consider reframing the energy relationship with Russia based on a level playing field in terms of market opening, fair competition, environmental protection and safety, for the mutual benefit of both sides.

Particular attention will be paid to upgrading the Strategic Partnership on energy with Ukraine. This will address issues related to Ukraine's importance as a transit country as well as those related to Ukraine's energy market reforms, such as the upgrade of its gas network, the setting up of an appropriate regulatory framework for the electricity market and increasing energy efficiency in Ukraine as a means of reducing its dependence on imported energy.

domingo, 22 de fevereiro de 2015

BP Energy Outlook 2035

Foi publicada esta semana a edição anual do BP Energy Outlook, que actualiza a oferta e procura mundiais de energia até 2035 suportada nos dados históricos do Statistical Review of World Energy 2014 e em cenários criados pela equipa da BP responsável pela elaboração deste documento, liderada por Spencer Dale, actual Chief Economist da BP.

http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/energy-outlook.html

As principais conclusões são de que a quase totalidade do crescimento mundial da procura - que a BP estima em 37% face a 2013 - se fará fora do chamado 1º mundo (países membros da OCDE), sendo metade desse crescimento originado na China e na Índia. Por sectores de actividade a produção de electricidade será responsável por 60% do crescimento mundial.

O consumo per capita de energia apresenta um crescimento de 12% face a 2013, apesar da diminuição em 36% do Índice de Intensidade Energética (medida da energia necessária por unidade de riqueza produzida), evidenciando uma tendência global para fazer mais com menos, decorrente não só da melhoria de práticas energéticas e ambientais mas também da mudança de perfis de consumo e da digitalização da economia.

Todas as fontes de energia apresentam crescimento face a 2013, incluindo o petróleo e o carvão (ambos com 0,8% ao ano), apesar da redução prevista de consumo de carvão nos países desenvolvidos. No entanto, será o Gás Natural a estrela das próximas décadas, dando razão a quem já apelidou a primeira metade deste século como a Era do Gás, depois da Era do Carvão no século XIX e da Era do Petróleo no século XX.

Esta projecção da BP prevê ainda que os EUA sejam auto-sustentáveis em balanço energético a partir de 2021 e excedentários em cerca de 9% em 2035, em consequência da manutenção da produção não convencional a cuja ascensão assistimos nos últimos anos.

Em termos ambientais, as emissões de CO2 aumentam 25% face a 2013, com apenas 8% da energia mundial consumida a ter origem renovável (face aos 3% actuais). Estes números ficam muito aquém das metas globais definidas. Daí as palavras do CEO da BP, Bob Dudley, na introdução do documento:

That brings us to the environmental challenge. The most likely path for carbon emissions, despite current government policies and intentions, does not appear sustainable. The projections highlight the scale of the challenge facing policy makers at this year’s UN-led discussions in Paris. No single change or policy is likely to be sufficient on its own. And identifying in advance which changes are likely to be most effective is fraught with difficulty. This underpins the importance of policy-makers taking steps that lead to a global price for carbon, which provides the right incentives for everyone to play their part.

http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy-economics/energy-outlook.html

As principais conclusões são de que a quase totalidade do crescimento mundial da procura - que a BP estima em 37% face a 2013 - se fará fora do chamado 1º mundo (países membros da OCDE), sendo metade desse crescimento originado na China e na Índia. Por sectores de actividade a produção de electricidade será responsável por 60% do crescimento mundial.

O consumo per capita de energia apresenta um crescimento de 12% face a 2013, apesar da diminuição em 36% do Índice de Intensidade Energética (medida da energia necessária por unidade de riqueza produzida), evidenciando uma tendência global para fazer mais com menos, decorrente não só da melhoria de práticas energéticas e ambientais mas também da mudança de perfis de consumo e da digitalização da economia.

Todas as fontes de energia apresentam crescimento face a 2013, incluindo o petróleo e o carvão (ambos com 0,8% ao ano), apesar da redução prevista de consumo de carvão nos países desenvolvidos. No entanto, será o Gás Natural a estrela das próximas décadas, dando razão a quem já apelidou a primeira metade deste século como a Era do Gás, depois da Era do Carvão no século XIX e da Era do Petróleo no século XX.

Esta projecção da BP prevê ainda que os EUA sejam auto-sustentáveis em balanço energético a partir de 2021 e excedentários em cerca de 9% em 2035, em consequência da manutenção da produção não convencional a cuja ascensão assistimos nos últimos anos.

Em termos ambientais, as emissões de CO2 aumentam 25% face a 2013, com apenas 8% da energia mundial consumida a ter origem renovável (face aos 3% actuais). Estes números ficam muito aquém das metas globais definidas. Daí as palavras do CEO da BP, Bob Dudley, na introdução do documento:

That brings us to the environmental challenge. The most likely path for carbon emissions, despite current government policies and intentions, does not appear sustainable. The projections highlight the scale of the challenge facing policy makers at this year’s UN-led discussions in Paris. No single change or policy is likely to be sufficient on its own. And identifying in advance which changes are likely to be most effective is fraught with difficulty. This underpins the importance of policy-makers taking steps that lead to a global price for carbon, which provides the right incentives for everyone to play their part.

quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015

Europa: Independência energética ou metas ambientais?

Foi hoje publicado na Foreign Policy um artigo dedicado ao tema da exploração de shale oil na Europa, que sofreu fortes reveses nos últimos meses.

Se a queda do preço do crude já seria só por si um factor muito relevante para a decisão de adiar investimentos nesta área, dado o custo de produção tipicamente elevado associado a este recurso, um conjunto de factores de ordem técnica e política acabaram por convergir e reforçar esta tendência.

Mas o melhor será mesmo lerem o artigo de Keith Johnson, do qual aproveito para destacar os parágrafos finais:

"But another reason fracking is struggling to take off is that — despite Russia’s annexation of the Crimean peninsula and continued strong-arm tactics with its energy exports — many European countries are still less concerned about energy security than climate change.

Brussels hopes to build an “energy union” that can finally manage to achieve the seemingly contradictory goals of making energy supplies greener, cheaper, and more secure. Germany is ramping up its massive bet on clean energy. France sits atop plentiful reserves, but won’t even consider fracking. Even in the U.K., lawmakers from across the political spectrumwarned last month that shale gas is still a fossil fuel, and that decades of reliance on yesterday’s energy would impair Britain’s ability to dramatically slash greenhouse-gas emissions.

“Certainly the policymakers in Brussels and the Scottish government are just completely wedded to this vision of a renewable-energy future where we can phase out fossil fuels,” Oxford’s Rogers said. “The most fervent of them don’t want to see shale gas developed because that might deflect focus from renewables.”

Se a queda do preço do crude já seria só por si um factor muito relevante para a decisão de adiar investimentos nesta área, dado o custo de produção tipicamente elevado associado a este recurso, um conjunto de factores de ordem técnica e política acabaram por convergir e reforçar esta tendência.

Mas o melhor será mesmo lerem o artigo de Keith Johnson, do qual aproveito para destacar os parágrafos finais:

"But another reason fracking is struggling to take off is that — despite Russia’s annexation of the Crimean peninsula and continued strong-arm tactics with its energy exports — many European countries are still less concerned about energy security than climate change.

Brussels hopes to build an “energy union” that can finally manage to achieve the seemingly contradictory goals of making energy supplies greener, cheaper, and more secure. Germany is ramping up its massive bet on clean energy. France sits atop plentiful reserves, but won’t even consider fracking. Even in the U.K., lawmakers from across the political spectrumwarned last month that shale gas is still a fossil fuel, and that decades of reliance on yesterday’s energy would impair Britain’s ability to dramatically slash greenhouse-gas emissions.

“Certainly the policymakers in Brussels and the Scottish government are just completely wedded to this vision of a renewable-energy future where we can phase out fossil fuels,” Oxford’s Rogers said. “The most fervent of them don’t want to see shale gas developed because that might deflect focus from renewables.”

Limitações ambientais ao transporte marítimo e impacto nos custos logísticos mundiais

Embora seja um tema que passa ao lado da generalidade da opinião pública, estão em curso alterações significativas nas especificações dos combustíveis marítimos, com vista a uma redução drástica das emissões produzidas por esta fonte, que é responsável a nível global por 2,2% das emissões de dióxido de carbono de origem humana, 9% do dióxido de enxofre e 18 a 30% das emissões de dióxidos de azoto.

A globalização como a conhecemos hoje só é possível graças aos cerca de 100.000 navios que todos os dias cruzam os mares, levando produtos de continente em continente e ligando dessa forma os locais de produção com os locais de consumo. Este frenesim tem, claro, um custo ambiental significativo, ainda para mais quando o combustível de eleição deste sector é o fuelóleo com alto teor de enxofre, cujo consumo está hoje proibido, em terra, na generalidade dos países desenvolvidos pelo impacto nocivo na qualidade do ar.

A IMO (International Maritime Organization) é uma agência integrante das Nações Unidas com a missão de desenvolver e coordenar as políticas mundiais de transporte marítimo e respectivo quadro regulatório, nomeadamente no que diz respeito a questões de ordem ambiental. No âmbito da sua actividade foi desenhada e implementada nos anos 70 uma convenção, denominada MARPOL, que visa estabelecer regras para minimização da poluição marítima. Nos anos 90 e 00 e em consequência de uma maior sensibilidade e conhecimento do impacto ambiental da poluição marítima foram sendo realizadas revisões da convenção original no sentido de aumentar as restrições existentes. Foram também definidas áreas específicas (Emission Control Areas) com elevado tráfego marítimo e pressão ambiental na Europa e na América do Norte, para as quais foi desenhado um calendário mais apertado para redução de emissões (a este propósito ver a infografia e o texto produzido pelo site freightlink, explicando os impactos económicos da medida e este relatório da EPA - Agência Ambiental dos EUA). Deste calendário consta a redução nas zonas ECA do teor em enxofre do combustível utilizado a partir de 1 de Janeiro de 2015, de 1,0% para 0,1%, o que na prática significou a proibição da utilização nestas zonas específicas de fuelóleo, cujos teores em enxofre, independentemente do crude processado, são sempre superiores a 0,1%.

A implementação desta medida implicou uma relevante alteração no perfil de consumo deste mercado e na respectiva cotação de cada produto envolvido, tendo-se assistido nos últimos meses a uma valorização do gasóleo 0,1% de enxofre face ao gasóleo rodoviário (0,001% de enxofre) e a uma desvalorização acentuada do fuelóleo.

O calendário de redução de emissões definido na MARPOL não se conclui com esta alteração ocorrida a 1 de Janeiro deste ano. A partir de 1 de Janeiro de 2020 (data sujeita a revisão até 2018, mas nunca adiável para depois de 2025) todo o fuelóleo consumido como combustível marítimo a nível global não poderá ultrapassar o teor de 0,5% de enxofre, o que deixa de fora do mercado a grande maioria do fuelóleo produzido a nível mundial. Estas limitações obrigam a investimentos muito significativos estando ainda por definir qual ou quais os rumos a tomar pela fileira desta actividade, na qual se incluem os refinadores, os portos e os armadores, e qual o melhor modelo de negócio para realizar esta mudança. Em estudo como alternativas estão:

1. A conversão de frotas a Gás Natural Liquefeito (embora a menor capacidade calorífica deste combustível implique uma menor autonomia que pode ser muito limitativa para viagens de longo curso; já houve mesmo quem avançasse com a ideia de criar nos Açores um hub logístico para reabastecimento de navios transatlânticos, quem sabe não seria uma alternativa interessante à base das Lages...).

2. A instalação de scrubbers nos navios, que procederiam à separação prévia do enxofre presente no fuelóleo, obrigando a um sistema de remoção e tratamento de lamas residuais nos portos de destino

3. A generalização da utilização de Gasóleo de Bancas, que obrigaria a indústria refinadora a investimentos gigantescos em cokers (unidades de conversão de fuelóleo em produtos mais leves como o gasóleo)

Qualquer uma destas alternativas terá um custo muito elevado para o sector, que será inevitavelmente passado para o mercado, sendo certo um forte agravamento dos custos logísticos no início da década de 2020.

A globalização como a conhecemos hoje só é possível graças aos cerca de 100.000 navios que todos os dias cruzam os mares, levando produtos de continente em continente e ligando dessa forma os locais de produção com os locais de consumo. Este frenesim tem, claro, um custo ambiental significativo, ainda para mais quando o combustível de eleição deste sector é o fuelóleo com alto teor de enxofre, cujo consumo está hoje proibido, em terra, na generalidade dos países desenvolvidos pelo impacto nocivo na qualidade do ar.

A IMO (International Maritime Organization) é uma agência integrante das Nações Unidas com a missão de desenvolver e coordenar as políticas mundiais de transporte marítimo e respectivo quadro regulatório, nomeadamente no que diz respeito a questões de ordem ambiental. No âmbito da sua actividade foi desenhada e implementada nos anos 70 uma convenção, denominada MARPOL, que visa estabelecer regras para minimização da poluição marítima. Nos anos 90 e 00 e em consequência de uma maior sensibilidade e conhecimento do impacto ambiental da poluição marítima foram sendo realizadas revisões da convenção original no sentido de aumentar as restrições existentes. Foram também definidas áreas específicas (Emission Control Areas) com elevado tráfego marítimo e pressão ambiental na Europa e na América do Norte, para as quais foi desenhado um calendário mais apertado para redução de emissões (a este propósito ver a infografia e o texto produzido pelo site freightlink, explicando os impactos económicos da medida e este relatório da EPA - Agência Ambiental dos EUA). Deste calendário consta a redução nas zonas ECA do teor em enxofre do combustível utilizado a partir de 1 de Janeiro de 2015, de 1,0% para 0,1%, o que na prática significou a proibição da utilização nestas zonas específicas de fuelóleo, cujos teores em enxofre, independentemente do crude processado, são sempre superiores a 0,1%.

A implementação desta medida implicou uma relevante alteração no perfil de consumo deste mercado e na respectiva cotação de cada produto envolvido, tendo-se assistido nos últimos meses a uma valorização do gasóleo 0,1% de enxofre face ao gasóleo rodoviário (0,001% de enxofre) e a uma desvalorização acentuada do fuelóleo.

O calendário de redução de emissões definido na MARPOL não se conclui com esta alteração ocorrida a 1 de Janeiro deste ano. A partir de 1 de Janeiro de 2020 (data sujeita a revisão até 2018, mas nunca adiável para depois de 2025) todo o fuelóleo consumido como combustível marítimo a nível global não poderá ultrapassar o teor de 0,5% de enxofre, o que deixa de fora do mercado a grande maioria do fuelóleo produzido a nível mundial. Estas limitações obrigam a investimentos muito significativos estando ainda por definir qual ou quais os rumos a tomar pela fileira desta actividade, na qual se incluem os refinadores, os portos e os armadores, e qual o melhor modelo de negócio para realizar esta mudança. Em estudo como alternativas estão:

1. A conversão de frotas a Gás Natural Liquefeito (embora a menor capacidade calorífica deste combustível implique uma menor autonomia que pode ser muito limitativa para viagens de longo curso; já houve mesmo quem avançasse com a ideia de criar nos Açores um hub logístico para reabastecimento de navios transatlânticos, quem sabe não seria uma alternativa interessante à base das Lages...).

2. A instalação de scrubbers nos navios, que procederiam à separação prévia do enxofre presente no fuelóleo, obrigando a um sistema de remoção e tratamento de lamas residuais nos portos de destino

3. A generalização da utilização de Gasóleo de Bancas, que obrigaria a indústria refinadora a investimentos gigantescos em cokers (unidades de conversão de fuelóleo em produtos mais leves como o gasóleo)

Qualquer uma destas alternativas terá um custo muito elevado para o sector, que será inevitavelmente passado para o mercado, sendo certo um forte agravamento dos custos logísticos no início da década de 2020.

The Global Energy Architecture Performance Index 2015

O World Economic Forum promove desde 2013 em conjunto com a consultora Accenture a elaboração do Global Energy Architecture Performance Index, que visa avaliar o desempenho integrado de um vasto conjunto de países em termos de política energética.

Os resultados da edição de 2015 bem como a metodologia por trás da construção do índice EAPI foram agora publicados (ver aqui e aqui) e Portugal aparece na 10ª posição, estando em 6º lugar entre países membros da União Europeia.

O EAPI é um índice compósito que resulta da avaliação de três outros índices compósitos relativos a Desenvolvimento Económico, Sustentabilidade Ambiental e Segurança de Abastecimento Energético, sendo cada um deles composto por um conjunto mais vasto de indicadores, como se pode compreender da leitura do documento de suporte à metodologia.

O relatório merece uma análise cuidada no sentido de se compreender a sua estrutura e os aspectos positivos e negativos do resultado nacional, que o mesmo resumiu, de forma muito simplista, na seguinte frase:

the restructuring and privatization of former state energy utilities has created a grid better suited to the intermittency of renewable energy sources.

Este tipo de estudos é de enorme relevância para a compreensão das decisões políticas e dos caminhos a seguir, devendo porém os rankings que deles decorrem ser vistos com a importância relativa e o grau de subjectividade que lhe são inerentes. Existem vantagens competitivas naturais de alguns países em detrimento de outros. Por exemplo, o Índice de Intensidade Energética (um dos indicadores que compõem o sub-índice de Desenvolvimento Económico) de um país do Norte da Europa é inevitavelmente superior ao nosso devido à sua realidade climatérica. O próprio relatório do estudo refere que os países mais pequenos tendem a conseguir melhores resultados no EAPI:

Previous work by the World Economic Forum on energy transitions highlighted the fact that faster resource transitions tend to be the preserve of small economies with suitable resources and policies. Large nations with complex energy systems tend to perform less well on the EAPI.

Uma das conclusões interessantes da análise da média dos sub-índices dos 10 primeiros países do ranking é de que o índice de Segurança de Abastecimento Energético apresenta um resultado muito melhor que o de Desenvolvimento Económico (0.89 vs 0.66), dando a entender haver algum desequilíbrio nas prioridades políticas de cada país e maior margem de melhoria nos indicadores de cariz económico (no entanto, só a análise mais profunda dos vários indicadores que compõem os sub-índices permitirá tirar conclusões mais concretas).

Os resultados da edição de 2015 bem como a metodologia por trás da construção do índice EAPI foram agora publicados (ver aqui e aqui) e Portugal aparece na 10ª posição, estando em 6º lugar entre países membros da União Europeia.

O EAPI é um índice compósito que resulta da avaliação de três outros índices compósitos relativos a Desenvolvimento Económico, Sustentabilidade Ambiental e Segurança de Abastecimento Energético, sendo cada um deles composto por um conjunto mais vasto de indicadores, como se pode compreender da leitura do documento de suporte à metodologia.

O relatório merece uma análise cuidada no sentido de se compreender a sua estrutura e os aspectos positivos e negativos do resultado nacional, que o mesmo resumiu, de forma muito simplista, na seguinte frase:

the restructuring and privatization of former state energy utilities has created a grid better suited to the intermittency of renewable energy sources.

Este tipo de estudos é de enorme relevância para a compreensão das decisões políticas e dos caminhos a seguir, devendo porém os rankings que deles decorrem ser vistos com a importância relativa e o grau de subjectividade que lhe são inerentes. Existem vantagens competitivas naturais de alguns países em detrimento de outros. Por exemplo, o Índice de Intensidade Energética (um dos indicadores que compõem o sub-índice de Desenvolvimento Económico) de um país do Norte da Europa é inevitavelmente superior ao nosso devido à sua realidade climatérica. O próprio relatório do estudo refere que os países mais pequenos tendem a conseguir melhores resultados no EAPI:

Previous work by the World Economic Forum on energy transitions highlighted the fact that faster resource transitions tend to be the preserve of small economies with suitable resources and policies. Large nations with complex energy systems tend to perform less well on the EAPI.

Uma das conclusões interessantes da análise da média dos sub-índices dos 10 primeiros países do ranking é de que o índice de Segurança de Abastecimento Energético apresenta um resultado muito melhor que o de Desenvolvimento Económico (0.89 vs 0.66), dando a entender haver algum desequilíbrio nas prioridades políticas de cada país e maior margem de melhoria nos indicadores de cariz económico (no entanto, só a análise mais profunda dos vários indicadores que compõem os sub-índices permitirá tirar conclusões mais concretas).

sexta-feira, 23 de janeiro de 2015

Sobre projecções, ilusões e decisões de milhões

A Energy Information Agency (EIA), parte integrante do Departamento de Energia dos Estados Unidos e responsável pelo tratamento de dados e estatísticas de Energia, tem estado debaixo de fogo por parte de alguns especialistas em energia e geologia pelas projecções de longo prazo para produção de petróleo e gás nos Estados Unidos apresentadas no seu recente International Energy Outlook 2014 (que referi aqui) fortemente suportadas em produção não convencional (óleo e gás de xisto).

Segundo os críticos, estas são muito optimistas e podem conduzir a decisões estratégicas erradas e irreversíveis para os EUA. O sumário executivo do relatório "Drilling Deeper; A reality check on U.S. Government Forecasts for a Lasting Tight Oil & Shale Gas Boom" do Post Carbon Institute apresenta números concretos que visam demonstrar esta percepção e a revista Nature publicou no início de Dezembro um artigo chamado "Natural gas: The fracking fallacy" em que de forma exaustiva e suportada em dados estatísticos e informação geológica da responsabilidade do Bureau of Economic Geology da Universidade do Texas at Austin (UT) apresenta uma projecção de produção muito mais moderada:

Importa perceber que os dados da EIA são usados por inúmeras empresas e organizações (a começar pelo governo norte-americano) como suporte à tomada de decisão relativa a políticas energéticas e ambientais.

A projecção de maior ou menor quantidade de Gás Natural a produzir nos EUA é fundamental para a tomada de decisão de encerrar centrais eléctricas a carvão nos próximos anos, de avançar para investimentos em terminais de GNL para exportação de excedentes ou para a definição de estratégias relativas ao cumprimento de obrigações de emissões, para apenas enumerar alguns aspectos (a este respeito ler, por exemplo, o artigo de Arthur E. Berman no Petroleum Truth Report).

Em consequência das reacções ocorridas e mais concretamente em resposta ao artigo da Nature, o Director-adjunto da EIA, Howard Gruenspecht, veio a público referir que a Agência não fazia projecções, apenas construía cenários, num exercício de contorcionismo de difícil execução e procurando sacudir a água do capote no que diz respeito a responsabilidades futuras da EIA.

Esta posição é facilmente desmascarada por Kurt Cobb num artigo publicado no Oil Price na passada quarta-feira e intitulado "A Word Of Warning About EIA Forecasts".

Estamos perante uma espécie de "Shalegate", que parece evidenciar algumas debilidades na construção de cenários da EIA, uma das grandes referências nesta matéria. Este caso ajuda também a compreender a importância da qualidade de informação, num sector em que as decisões tomadas têm impactos previsíveis de milhões de dólares e durante décadas. As projecções aparentemente exageradas da EIA poderão conduzir à conversão de terminais de GNL para exportação e encerramento de centrais a carvão num cenário de défice de gás natural, deixando os EUA a prazo numa situação geopolítica muito fragilizada.

Estamos perante uma espécie de "Shalegate", que parece evidenciar algumas debilidades na construção de cenários da EIA, uma das grandes referências nesta matéria. Este caso ajuda também a compreender a importância da qualidade de informação, num sector em que as decisões tomadas têm impactos previsíveis de milhões de dólares e durante décadas. As projecções aparentemente exageradas da EIA poderão conduzir à conversão de terminais de GNL para exportação e encerramento de centrais a carvão num cenário de défice de gás natural, deixando os EUA a prazo numa situação geopolítica muito fragilizada.

domingo, 21 de dezembro de 2014

Equívocos comuns na análise da queda do crude

Os mercados são por definição alérgicos à incerteza. Não saber o que vai acontecer amanhã deixa os investidores nervosos, retraídos, com tendência para guardar o dinheiro debaixo do colchão. Não da Pikolin mas quase, pois acaba por ir parar habitualmente à dívida de países com economias seguras, como a Alemanha, com retornos perto do zero. Esta é, a meu ver, a principal consequência negativa da queda acelerada do preço do crude, que está a abalar fortemente a economia dos países produtores, em especial daqueles com economias muito pouco diversificadas e com execuções orçamentais completamente dependentes desta variável exógena. Os agentes económicos, em especial em áreas de investimento de longo prazo, precisam de estabilidade que lhes permita ter garantias de retorno. Quando ela não existe, muitos investimentos são suspensos (apenas para serem retomados alguns anos depois, quando o vento mudar). Em síntese, incerteza=>risco=>redução do investimento=>recessão.

Mas este é apenas um dos lados da moeda. Em primeiro lugar há que compreender as causas para esta queda do preço do crude e elas não estão apenas do lado da procura, que poderia significar uma retracção súbita da economia mundial. Boa parte do contributo para o desequilíbrio entre oferta e procura deveu-se ao forte aumento não totalmente previsto da produção nos EUA a partir do óleo/gás de xisto. Este aumento nada teve a ver com tendências recessivas, foi puro desenvolvimento tecnológico que, pela abundância gerada, permitiu baixar o custo da energia. E isso é estruturalmente bom para a economia global. Se nos perguntarem se preferimos o crude a $10/bbl ou a $200/bbl (não tendo em conta as previsíveis consequências futuras nos investimentos do sector) a nossa resposta parece óbvia. Por isso, qual é o drama? Claro que partes relevantes da economia estão a ser abaladas por esta queda, em especial nos países produtores (como já referi acima) e em todo o sector relacionado com a exploração e produção destas matérias-primas. Para muitas empresas portuguesas pode ser negativo pela acrescida exposição à economia angolana, por exemplo. Mas a grande maioria dos sectores de actividade são afectados positivamente por esta queda do custo da energia. Se a queda do crude pode estar parcialmente relacionada com alguma retracção económica, um custo energético mais baixo apenas pode potenciar crescimento económico face ao cenário base. Os países importadores de energia vão poupar triliões de dólares que ficarão disponíveis para investimento em outros sectores.

Se há algo de preocupante em relação a esta queda do preço do crude, não são as consequências imediatas da mesma mas o facto de esta não ser sustentável. Estruturalmente, a longo prazo e tendo em conta o custo médio de exploração em novos locais, o crude deverá andar em torno dos $100/bbl. Um período anormal de preço mais abaixo vai provocar o atraso em investimentos fundamentais para o futuro do aprovisionamento e, em simultâneo, um atraso nos investimentos em alternativas pois o crude barato é como um eucalipto que seca tudo à sua volta. Muitos investimentos em curso serão suspensos, o que deverá potenciar uma escalada a médio prazo que acabará por levar o crude para valores muito superiores aos $100/bbl, com as consequências sociais e políticas de tais variações. O que hoje sofrem os países produtores voltarão a sofrer os consumidores (e em especial a UE) dentro de alguns anos, quando a procura mundial engolir os excedentes actuais.

Mas este é apenas um dos lados da moeda. Em primeiro lugar há que compreender as causas para esta queda do preço do crude e elas não estão apenas do lado da procura, que poderia significar uma retracção súbita da economia mundial. Boa parte do contributo para o desequilíbrio entre oferta e procura deveu-se ao forte aumento não totalmente previsto da produção nos EUA a partir do óleo/gás de xisto. Este aumento nada teve a ver com tendências recessivas, foi puro desenvolvimento tecnológico que, pela abundância gerada, permitiu baixar o custo da energia. E isso é estruturalmente bom para a economia global. Se nos perguntarem se preferimos o crude a $10/bbl ou a $200/bbl (não tendo em conta as previsíveis consequências futuras nos investimentos do sector) a nossa resposta parece óbvia. Por isso, qual é o drama? Claro que partes relevantes da economia estão a ser abaladas por esta queda, em especial nos países produtores (como já referi acima) e em todo o sector relacionado com a exploração e produção destas matérias-primas. Para muitas empresas portuguesas pode ser negativo pela acrescida exposição à economia angolana, por exemplo. Mas a grande maioria dos sectores de actividade são afectados positivamente por esta queda do custo da energia. Se a queda do crude pode estar parcialmente relacionada com alguma retracção económica, um custo energético mais baixo apenas pode potenciar crescimento económico face ao cenário base. Os países importadores de energia vão poupar triliões de dólares que ficarão disponíveis para investimento em outros sectores.

Se há algo de preocupante em relação a esta queda do preço do crude, não são as consequências imediatas da mesma mas o facto de esta não ser sustentável. Estruturalmente, a longo prazo e tendo em conta o custo médio de exploração em novos locais, o crude deverá andar em torno dos $100/bbl. Um período anormal de preço mais abaixo vai provocar o atraso em investimentos fundamentais para o futuro do aprovisionamento e, em simultâneo, um atraso nos investimentos em alternativas pois o crude barato é como um eucalipto que seca tudo à sua volta. Muitos investimentos em curso serão suspensos, o que deverá potenciar uma escalada a médio prazo que acabará por levar o crude para valores muito superiores aos $100/bbl, com as consequências sociais e políticas de tais variações. O que hoje sofrem os países produtores voltarão a sofrer os consumidores (e em especial a UE) dentro de alguns anos, quando a procura mundial engolir os excedentes actuais.

domingo, 16 de novembro de 2014

Quem ganha com um crude mais barato?

Num cenário teórico perfeito, em que a informação sobre o passado, presente e futuro é total, a incerteza não existe e a oferta e procura equivalem-se permanentemente, impedindo a formação de bolhas produtivas e respectivos rebentamentos. No entanto, a economia não funciona dessa forma. Quando o mercado identifica necessidades futuras de produção face às projecções de consumo disponíveis, não tem conhecimento real de análises semelhantes feitas por outros operadores, tendendo a fazer estimativas optimistas de investimento. Quando toda essa capacidade adicional entrar em produção, muitas vezes aliada a uma redução do consumo pela subida do preço decorrente da escassez de oferta ocorrida nos anos anteriores, o preço do bem tende a cair, atingindo um novo equilíbrio entre oferta e procura. É nessa fase em que nos encontramos.

Posto isto, quem ganha com um crude mais barato?

No curto prazo, todos os consumidores. A queda do preço do crude significa que os países deficitários neste recurso natural ou noutros recursos que estejam de um modo ou outro indexados ao crude vão transferir menos dinheiro para os países produtores. Entre os principais beneficiários, em termos geopolíticos, estarão a Europa, o Japão e a China, os dois primeiros com economias anémicas e precisarem urgentemente de um estímulo como este e o terceiro a dar alguns sinais de abrandamento nos últimos meses. Existe uma correlação conhecida e muito estudada entre diferenciais de custos energéticos e de crescimento da economia, hoje com um impacto menor pela redução da intensidade energética das economias ocidentais (em boa parte pelo outsourcing da indústria pesada para outras paragens).

No entanto, em virtude dos anticorpos gerados pelos combustíveis fósseis na Europa nos últimos 20 anos e apesar da importância económica e até estratégica que esta mudança tem, existe um enorme pudor dos agentes políticos e dos media em salientar as vantagens deste novo paradigma (mesmo que recente e sem duração conhecida).

Uma explicação para este silêncio poderá prender-se com os compromissos da política energética e ambiental europeia, com metas exigentes cujos custos tenderão a agravar-se com a queda do crude. Caso estes preços se mantenham durante 2 ou 3 anos será difícil explicar aos cidadãos de economias deprimidas que se prefiram opções energéticas com custos agravados para os consumidores, penalizando o crescimento económico em nome da sustentabilidade ambiental (num mundo excedentário em crude ou gás natural a questão da segurança de abastecimento também perde relevância). A defesa das opções renováveis fica mais difícil com o aumento da fatura associada e os fundamentalistas verdes tenderão a resguardar-se, esperando pela próxima escalada de preço - que, garanto-vos, sucederá - para voltar a atacar.

A longo prazo, e como se pode perceber pela introdução feita, poucos poderão dizer que tiraram proveito desta queda. A manter-se por um período relevante nos calendários de investimento do setor petrolífero, provocará redução de investimento, agravando os défices de produção projectados de 2020 em diante. É importante compreender que numa indústria de capital intensivo, não é o facto de se saber que a procura vai existir a 5-10 anos que permite fazer face às necessidades financeiras de curto prazo pois a capacidade de captação de investimento fica condicionada pelos rácios de dívida. Num cenário destes, a actividade irá mesmo abrandar. Devido à falta de informação estruturada existente - mais crítico hoje devido ao maior peso no consumo mundial de países emergentes, muitas vezes com dados estatísticos menos completos - não há grande capacidade de antevisão de balanços globais, sendo normalmente o último número conhecido o mais fiável como estimativa. Da mesma forma que caiu $30 por barril em 3 meses, a cotação do crude poderá subir ao mesmo ritmo num futuro próximo, provocando um novo choque petrolífero. Nessa altura, qualquer investimento no sentido de aumentar produção levará vários anos a realizar, como podemos comprovar pelos números da última década.

Posto isto, quem ganha com um crude mais barato?

No curto prazo, todos os consumidores. A queda do preço do crude significa que os países deficitários neste recurso natural ou noutros recursos que estejam de um modo ou outro indexados ao crude vão transferir menos dinheiro para os países produtores. Entre os principais beneficiários, em termos geopolíticos, estarão a Europa, o Japão e a China, os dois primeiros com economias anémicas e precisarem urgentemente de um estímulo como este e o terceiro a dar alguns sinais de abrandamento nos últimos meses. Existe uma correlação conhecida e muito estudada entre diferenciais de custos energéticos e de crescimento da economia, hoje com um impacto menor pela redução da intensidade energética das economias ocidentais (em boa parte pelo outsourcing da indústria pesada para outras paragens).

No entanto, em virtude dos anticorpos gerados pelos combustíveis fósseis na Europa nos últimos 20 anos e apesar da importância económica e até estratégica que esta mudança tem, existe um enorme pudor dos agentes políticos e dos media em salientar as vantagens deste novo paradigma (mesmo que recente e sem duração conhecida).

Uma explicação para este silêncio poderá prender-se com os compromissos da política energética e ambiental europeia, com metas exigentes cujos custos tenderão a agravar-se com a queda do crude. Caso estes preços se mantenham durante 2 ou 3 anos será difícil explicar aos cidadãos de economias deprimidas que se prefiram opções energéticas com custos agravados para os consumidores, penalizando o crescimento económico em nome da sustentabilidade ambiental (num mundo excedentário em crude ou gás natural a questão da segurança de abastecimento também perde relevância). A defesa das opções renováveis fica mais difícil com o aumento da fatura associada e os fundamentalistas verdes tenderão a resguardar-se, esperando pela próxima escalada de preço - que, garanto-vos, sucederá - para voltar a atacar.

A longo prazo, e como se pode perceber pela introdução feita, poucos poderão dizer que tiraram proveito desta queda. A manter-se por um período relevante nos calendários de investimento do setor petrolífero, provocará redução de investimento, agravando os défices de produção projectados de 2020 em diante. É importante compreender que numa indústria de capital intensivo, não é o facto de se saber que a procura vai existir a 5-10 anos que permite fazer face às necessidades financeiras de curto prazo pois a capacidade de captação de investimento fica condicionada pelos rácios de dívida. Num cenário destes, a actividade irá mesmo abrandar. Devido à falta de informação estruturada existente - mais crítico hoje devido ao maior peso no consumo mundial de países emergentes, muitas vezes com dados estatísticos menos completos - não há grande capacidade de antevisão de balanços globais, sendo normalmente o último número conhecido o mais fiável como estimativa. Da mesma forma que caiu $30 por barril em 3 meses, a cotação do crude poderá subir ao mesmo ritmo num futuro próximo, provocando um novo choque petrolífero. Nessa altura, qualquer investimento no sentido de aumentar produção levará vários anos a realizar, como podemos comprovar pelos números da última década.

quarta-feira, 22 de outubro de 2014

Quo vadis, Brent?

A cotação do Brent tem vindo a cair deste Julho, estando já nos $85/bbl, como se pode ver no gráfico abaixo (fonte quartz.com).

Esta queda de 20% no valor da principal referência indexante do petróleo bruto colocou os mercados financeiros em ebulição, com os analistas do sector a discutir as causas e consequências desta acelerada descida.

De uma forma simples e muito qualitativa esta tendência coloca pressão nos investimentos em curso em todo o mundo para manter/aumentar a produção petrolífera. Sendo a cotação do crude, tirando-lhe o ruído de fundo dos investimentos especuladores, um reflexo da oferta e procura, o mercado abastece-se da oferta mais barata para a mais cara e isso tinha colocado o preço do crude em cerca de $100/bbl nos últimos anos.

Então o que terá provocado tal queda? Aparentemente um crescimento inferior ao esperado da economia mundial, com impacto directo no consumo de crude, e um aumento superior ao previsto da produção, fortemente justificado pela explosão da produção nos EUA nos últimos 3 anos, responsável pela maioria do aumento de produção mundial neste período.

Principais consequências dos actuais preços, caso se prolonguem no tempo?

1. Redução/suspensão de vários investimentos de Oil & Gas, dos mais caros para os mais baratos. A revisão das projecções da procura mundial levará a uma redução das necessidades futuras de produção de crude que deixará de fora do mercado as produções mais caras. Porque não existe uma visão concertada do mercado mundial, a retracção nos investimentos tenderá a ser superior à matematicamente necessária, dada a incerteza das variáveis em análise e o comportamento tipicamente conservador dos agentes económicos (ou seja, assumirem como naturais as referências macroeconómicas vigentes), o que deverá dar origem a novo ciclo altista quando a procura recuperar e não for acompanhada pela produção. Este é o ciclo natural das commodities se a realidade geopolítica não decidir distorcer o business as usual...

2. Pressão orçamental em muitos países produtores de petróleo - Ora se há sector de actividade fortemente condicionado pela realidade geopolítica, é o da energia e em especial o do petróleo bruto. Preços do Brent inferiores a 80$/bbl vão colocar uma enorme pressão sobre regimes cujos orçamentos são maioritariamente financiados pelas receitas petrolíferas (e muitos deles, como a Venezuela ou o Irão, com défices orçamentais estruturais).

3. Redução dos défices comerciais de países consumidores - Por outro lado, são muitas as nações/blocos que saem beneficiados pela queda dos custos energéticos - desde já a União Europeia, quer em termos geoestratégicos pela fragilização da posição negocial russa, cujo orçamento de estado tem uma enorme dependência das suas receitas de Oil&Gas, quer em termos económicos pela diminuição da factura energética, que poderá permitir ganhar umas décimas no crescimento do PIB e aliviar a pressão económica e social existentes em vários estados-membro. Os EUA serão provavelmente o principal vencedor no curto prazo, pois são agentes relevantes quer em termos produtivos quer como consumidores. Afinal de contas, foi o aumento da sua produção que provocou este abanão no xadrez energético mundial (a Quartz fez uma análise interessante sobre este tema, que podem ler aqui). No entanto, um período muito longo de preços deprimidos deverá conduzir a redução dos novos investimentos em curso nos EUA e pôr em causa o novo equilíbrio energético do país.

Existe ainda um terceiro elemento que parece estar a tentar tirar partido deste novo enquadramento, a Arábia Saudita. O custo unitário da produção saudita é dos mais baixos e mais amortizados do mundo. Se há produtor que pode viver alguns anos com preços baixos do crude, desde que reequilibrando o seu orçamento, são os sauditas. Podemos ver no gráfico abaixo - retirado de um documento do Arab Petroleum Investments Corporation disponível aqui - que, tirando pequenos estados da Península Arábica (tipicamente seus aliados) e Angola, a Arábia Saudita apresenta o mais baixo breakeven fiscal entre membros da OPEP.

Além do mais, importa perceber os fortes investimentos realizados pelos sauditas nos últimos anos em refinação e petroquímica, que os tornaram muito mais que um mero fornecedor de crude, sendo hoje um player verticalmente integrado na cadeia do petróleo bruto.

Não será de estranhar que tentem encostar à parede os seus grandes rivais regionais, o Irão, podendo em simultâneo colocar tanta pressão do lado produtivo que acabem por provocar o adiamento de investimentos não convencionais, nomeadamente óleo de xisto - não só nos EUA (ver este artigo na Forbes e este no FT) mas na Argentina e China, que detêm duas das maiores reservas mundiais - e areias betuminosas, que requerem forte Capex (investimento inicial) e apresentam custos marginais relativamente altos.

Como o consumo mundial está em permanente crescimento, resta perceber quanto aumento de produção irá esta queda do crude retardar e que aumento do crescimento económico irá ela potenciar para se saber quanto voltará o preço do crude a subir. Podem ser alguns meses ou 2 ou 3 anos...

Esta queda de 20% no valor da principal referência indexante do petróleo bruto colocou os mercados financeiros em ebulição, com os analistas do sector a discutir as causas e consequências desta acelerada descida.

De uma forma simples e muito qualitativa esta tendência coloca pressão nos investimentos em curso em todo o mundo para manter/aumentar a produção petrolífera. Sendo a cotação do crude, tirando-lhe o ruído de fundo dos investimentos especuladores, um reflexo da oferta e procura, o mercado abastece-se da oferta mais barata para a mais cara e isso tinha colocado o preço do crude em cerca de $100/bbl nos últimos anos.

Então o que terá provocado tal queda? Aparentemente um crescimento inferior ao esperado da economia mundial, com impacto directo no consumo de crude, e um aumento superior ao previsto da produção, fortemente justificado pela explosão da produção nos EUA nos últimos 3 anos, responsável pela maioria do aumento de produção mundial neste período.

Principais consequências dos actuais preços, caso se prolonguem no tempo?

1. Redução/suspensão de vários investimentos de Oil & Gas, dos mais caros para os mais baratos. A revisão das projecções da procura mundial levará a uma redução das necessidades futuras de produção de crude que deixará de fora do mercado as produções mais caras. Porque não existe uma visão concertada do mercado mundial, a retracção nos investimentos tenderá a ser superior à matematicamente necessária, dada a incerteza das variáveis em análise e o comportamento tipicamente conservador dos agentes económicos (ou seja, assumirem como naturais as referências macroeconómicas vigentes), o que deverá dar origem a novo ciclo altista quando a procura recuperar e não for acompanhada pela produção. Este é o ciclo natural das commodities se a realidade geopolítica não decidir distorcer o business as usual...

2. Pressão orçamental em muitos países produtores de petróleo - Ora se há sector de actividade fortemente condicionado pela realidade geopolítica, é o da energia e em especial o do petróleo bruto. Preços do Brent inferiores a 80$/bbl vão colocar uma enorme pressão sobre regimes cujos orçamentos são maioritariamente financiados pelas receitas petrolíferas (e muitos deles, como a Venezuela ou o Irão, com défices orçamentais estruturais).

3. Redução dos défices comerciais de países consumidores - Por outro lado, são muitas as nações/blocos que saem beneficiados pela queda dos custos energéticos - desde já a União Europeia, quer em termos geoestratégicos pela fragilização da posição negocial russa, cujo orçamento de estado tem uma enorme dependência das suas receitas de Oil&Gas, quer em termos económicos pela diminuição da factura energética, que poderá permitir ganhar umas décimas no crescimento do PIB e aliviar a pressão económica e social existentes em vários estados-membro. Os EUA serão provavelmente o principal vencedor no curto prazo, pois são agentes relevantes quer em termos produtivos quer como consumidores. Afinal de contas, foi o aumento da sua produção que provocou este abanão no xadrez energético mundial (a Quartz fez uma análise interessante sobre este tema, que podem ler aqui). No entanto, um período muito longo de preços deprimidos deverá conduzir a redução dos novos investimentos em curso nos EUA e pôr em causa o novo equilíbrio energético do país.

Existe ainda um terceiro elemento que parece estar a tentar tirar partido deste novo enquadramento, a Arábia Saudita. O custo unitário da produção saudita é dos mais baixos e mais amortizados do mundo. Se há produtor que pode viver alguns anos com preços baixos do crude, desde que reequilibrando o seu orçamento, são os sauditas. Podemos ver no gráfico abaixo - retirado de um documento do Arab Petroleum Investments Corporation disponível aqui - que, tirando pequenos estados da Península Arábica (tipicamente seus aliados) e Angola, a Arábia Saudita apresenta o mais baixo breakeven fiscal entre membros da OPEP.

Além do mais, importa perceber os fortes investimentos realizados pelos sauditas nos últimos anos em refinação e petroquímica, que os tornaram muito mais que um mero fornecedor de crude, sendo hoje um player verticalmente integrado na cadeia do petróleo bruto.

Não será de estranhar que tentem encostar à parede os seus grandes rivais regionais, o Irão, podendo em simultâneo colocar tanta pressão do lado produtivo que acabem por provocar o adiamento de investimentos não convencionais, nomeadamente óleo de xisto - não só nos EUA (ver este artigo na Forbes e este no FT) mas na Argentina e China, que detêm duas das maiores reservas mundiais - e areias betuminosas, que requerem forte Capex (investimento inicial) e apresentam custos marginais relativamente altos.

Como o consumo mundial está em permanente crescimento, resta perceber quanto aumento de produção irá esta queda do crude retardar e que aumento do crescimento económico irá ela potenciar para se saber quanto voltará o preço do crude a subir. Podem ser alguns meses ou 2 ou 3 anos...

segunda-feira, 6 de outubro de 2014

Desmistificação do combate às alterações climáticas

Que se engane quem

achar, pelo título do artigo, que pretendo refutar a existência de impactos

ambientais globais causados pela intervenção humana. Eles estão, de uma forma

ou de outra, por todo o lado e em especial no chamado terceiro mundo, onde a

inexistência de um estado de direito correctamente estabelecido, com

transparência e estabilidade do ordenamento jurídico e um sistema de incentivos

claro impede o desenvolvimento de uma perspectiva conservacionista,

privilegiando o consumo imediato e a desvalorização das externalidades

negativas. Muitas dessas sociedades nunca viveram com a abundância de bens de

consumo com que se deparam hoje - pelo que não desenvolveram mecanismos formais

para as integrar no seu sistema social e económico. Mesmo no dito primeiro

mundo estamos ainda a procurar o(s) melhor(es) mecanismo(s) para incorporar o custo/valor

dos produtos em todo o seu ciclo de vida.

A emissão isolada de gases ou materiais num

mundo virgem e impoluto dificilmente será vista como ameaça séria ao

ecossistema envolvente. Mas a sua multiplicação por milhões é a responsável por

muitos dos problemas ambientais com que nos defrontamos, a maioria deles de

dimensão local ou regional, como sejam as enormes lixeiras a céu aberto que

vemos nos maiores bairros de lata do mundo, mas alguns de carácter global, como

os relacionados com as emissões de gases ou a poluição dos mares.

Da necessidade de

mudar práticas e hábitos penso que qualquer cidadão informado estará

consciente. No entanto, existem vários caminhos alternativos rumo ao

suposto desenvolvimento sustentável e que merecem uma análise individualizada.

Esta questão é talvez a nova fronteira da discussão ideológica e política,

razão pela qual muitos dos opositores do sistema económico e social que saiu

vitorioso da Guerra Fria vêm neste tema a oportunidade que procuravam para

justificar a falência moral e a insustentabilidade do mesmo (o melhor exemplo

disto mesmo é o mais recente livro de Naomi Klein, This Changes Everything:Capitalism vs the Climate).

Muitos destes

movimentos, na sua essência contrários ao sistema capitalista, exigem mudanças

impossíveis e na maioria dos casos indesejáveis e contraproducentes para

a construção de um percurso longo, complexo e de impacto civilizacional como é

o da transição de uma economia do carbono para uma economia suportada por fontes

de energia limpas e amplamente disponíveis.

O crescimento

económico dos últimos 200 anos decorre dos movimentos liberais do século XVIII,

que promoveram o desenvolvimento científico e a economia de mercado (a qual só

é verdadeiramente possível havendo efectivamente um mercado e não

meia dúzia de senhores feudais). Este processo criou um ciclo virtuoso de progresso, fortemente alavancado no aumento de intensidade energética decorrente do conhecimento apreendido pelo Homem nesse período, que lhe permitiu tirar partido de enormes reservas de energia contidas na terra na forma de hidrocarbonetos.

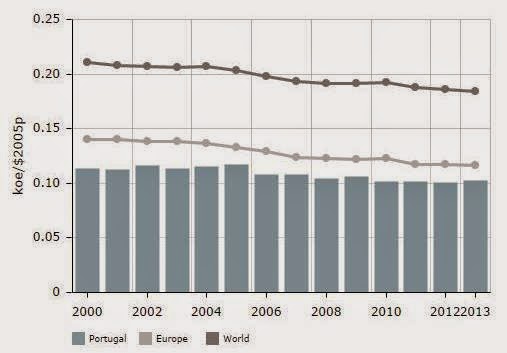

Durante dois séculos o crescimento económico esteve associado ao aumento da intensidade energética. Primeiro o carvão e depois o petróleo alimentaram a economia mundial, permitindo aumentar a intensidade da actividade económica. No entanto nas últimas décadas, fruto do trabalho desenvolvido ao nível da eficiência energética e da optimização processual mas também do advento da revolução digital, começámos a assistir a uma redução da energia consumida em função do PIB. Como se pode ver no gráfico acima (retirado do site Enerdata) esta tendência não é apenas dos países da OCDE, que deslocalizaram muita da sua indústria pesada para países em vias de desenvolvimento, mas global. Não significa, claro, que o consumo de energia esteja a diminuir, visto que o PIB global tem crescido a um ritmo de cerca de 3-4% por ano, mas é um sinal claro e muito positivo de mudança.

Os principais precursores desta mudança não foram os movimentos ambientalistas dos anos 60 e 70, mas o trabalho científico levado a cabo pelas forças vivas da economia de mercado, que promoveram soluções energéticas mais eficientes e económicas, que reuniram o capital de risco necessário para o desenvolvimento de tecnologias que conduziram à exploração cada vez mais competitiva dos recursos eólicos e solares e também para a revolução digital, que permite hoje uma redução inimaginável das necessidades de recursos materiais e energéticos por unidade produzida. Quem quiser pode hoje ler todos os seus livros, ver todos os seus filmes, ouvir toda a sua música e ter acesso a toda a informação que deseje tendo apenas um smartphone, um tablet e/ou um laptop. Compare-se a intensidade energética desta realidade com a alternativa material, mesmo contabilizando toda a energia que suporta esta nova realidade, e facilmente se compreende a tendência do gráfico acima.

Se a isto acrescentarmos uma redução das emissões por unidade energética em virtude do papel das energias renováveis e da substituição do carvão pelo gás natural, que decorre do forte investimento levado a cabo pela indústria de Oil&Gas nos últimos 20 anos, percebemos a enorme alteração de paradigma que ocorreu.

Claro que toda esta mudança foi acompanhada por um crescimento económico global sem precedentes - em boa parte pela adopção pelas economias asiáticas, incluindo a China, de práticas económicas que haviam evitado por motivos políticos durante décadas - que permitiu tirar centenas de milhões de pessoas do limiar da pobreza, com inevitáveis custos ambientais. Mas o caminho trilhado é muito positivo e os principais sinais apontam no sentido de um aumento da competitividade das alternativas menos poluentes, quer do lado da produção (fontes de energia menos poluentes e optimização da tecnologia com redução de emissões) quer do lado do consumo (eficiência energética, práticas mais conservacionistas e digitalização da economia). Este caminho só foi possível através de regras de mercado cada vez mais transparentes e integradoras das várias externalidades existentes, que de forma gradual têm permitido aos vários agentes do mercado (fornecedores e consumidores) conduzir os hábitos de consumo para práticas cada vez mais sustentáveis. Por existir uma economia de mercado e não apesar dela. E só a continuação deste trabalho permitirá manter esse rumo e construir um mundo em que perto de 10 biliões de pessoas possam viver melhor que hoje e muito melhor que ontem.

quinta-feira, 4 de setembro de 2014

Shale or Fail 3

Esta semana continuou a ser pródiga em informação relativa à actividade de exploração de óleo e gás de xisto, mais conhecida pelo termo inglês de shale oil e shale gas.

O World Resources Institute (WRI), uma ONG americana cuja missão visa promover políticas de sustentabilidade e conservação dos recursos naturais e reconhecida como uma das ONG mais credíveis a nível mundial, publicou um estudo sobre o impacto da exploração de shale oil nos recursos hídricos à escala global.

O estudo, intitulado Global Shale Gas Development: Water Availability & Business Risks, chama a atenção para o necessário equilíbrio entre segurança energética e sustentabilidade ambiental. Este equilíbrio é especialmente relevante no caso da exploração de recursos que recorre a técnicas de fracking, como é o caso do shale oil. Estas técnicas implicam a injecção massiva de água a alta pressão (segundo o estudo, 25.000 m3 por poço) misturada com um conjunto de produtos químicos que visam a promoção do arrastamento de hidrocarbonetos de maior ou menor dimensão, consoante as características da reserva em causa. Processualmente e em situação operacional exemplar estas águas são recolhidas, tratadas e reinjectadas. No entanto, existem riscos associados com a contaminação de aquíferos próximos e muitos estudos estão a decorrer nos EUA relativamente a esta questão.

O estudo identifica e classifica as várias zonas susceptíveis de serem exploradas em função da pressão aquífera existente no local e faz um conjunto relevante de práticas recomendadas:

O World Resources Institute (WRI), uma ONG americana cuja missão visa promover políticas de sustentabilidade e conservação dos recursos naturais e reconhecida como uma das ONG mais credíveis a nível mundial, publicou um estudo sobre o impacto da exploração de shale oil nos recursos hídricos à escala global.

O estudo, intitulado Global Shale Gas Development: Water Availability & Business Risks, chama a atenção para o necessário equilíbrio entre segurança energética e sustentabilidade ambiental. Este equilíbrio é especialmente relevante no caso da exploração de recursos que recorre a técnicas de fracking, como é o caso do shale oil. Estas técnicas implicam a injecção massiva de água a alta pressão (segundo o estudo, 25.000 m3 por poço) misturada com um conjunto de produtos químicos que visam a promoção do arrastamento de hidrocarbonetos de maior ou menor dimensão, consoante as características da reserva em causa. Processualmente e em situação operacional exemplar estas águas são recolhidas, tratadas e reinjectadas. No entanto, existem riscos associados com a contaminação de aquíferos próximos e muitos estudos estão a decorrer nos EUA relativamente a esta questão.

O estudo identifica e classifica as várias zonas susceptíveis de serem exploradas em função da pressão aquífera existente no local e faz um conjunto relevante de práticas recomendadas:

- Realizar estudos técnicos de análise de risco em termos de disponibilidade local de água, no sentido de reduzir o risco de investimento.

- Trabalhar com os responsáveis locais, as comunidades e a indústria de modo a avaliar o melhor possível as suas necessidades de água e a realidade hidrológica e o enquadramento legal dos recursos aquíferos, procurando esclarecer todas as dúvidas relativas à actividade de extracção de óleo/gás de xisto.

- Promover um quadro regulatório adequado e processos legislativos com o envolvimento da comunidade no sentido de garantir segurança de abastecimento de água e reduzir riscos para a actividade e para a imagem das empresas.

- Minimizar o recurso a água potável e adoptar políticas corporativas de protecção da água, no sentido de reduzir o impacto ao nível da disponibilidade de água.

O potencial teórico dos recursos petrolíferos contidos em rocha xistosa em todo o mundo é muito elevado. A confirmar-se, permitirá ajudar a aliviar a pressão existente do lado da procura criada pelo forte crescimento do consumo nos chamados países emergentes, enquanto as tecnologias associadas com fontes renováveis de energia vão ganhando a maturidade necessária para se tornarem competitivas. Poderá inclusive trazer benefícios ambientais caso funcione como alternativa ao carvão (como aliás tem sucedido nos EUA). No entanto, os riscos ambientais que apresenta têm de ser mitigados e minimizados, como acontece aliás em qualquer actividade extractiva, de modo a que não se cometam muitos dos erros do passado e presente.

Ainda na sequência da discussão em curso entre especialistas de energia nos EUA e que abordei nos posts anteriores relativos ao tema do Shale Oil, esta semana surgiu mais uma voz a pôr em causa a euforia em torno do potencial do shale oil. Bill Powers, um analista e escritor de algumas obras sobre a actividade do Oil & Gas, num artigo na Forbes denominado The Popping of the Shale Gas Bubble procurou evidenciar alguns dos números contraditórios que têm sido divulgados por várias entidades, em especial pela EIA (Energy Information Administration), e a sucessiva revisão em baixa das projecções de reservas existentes.

Trata-se de um artigo que permite compreender melhor as forças políticas e económicas em jogo, ficando a ideia de que os americanos (e, acima de tudo, os seus responsáveis políticos) poderão estar tão fascinados pela possibilidade de independência energética que se recusem a ver a realidade.

quarta-feira, 27 de agosto de 2014

Shale or Fail 2

Ainda na sequência do post que publiquei a 14.ago fica aqui o link para mais um interessante artigo de análise do efeito shale oil nos EUA, publicado ontem no Finantial Times, completado por uma excelente infografia que nos permite acompanhar a produção petrolífera nos EUA desde 99 por Estado e ainda perceber o aumento de produtividade dos poços de óleo de xisto ao longo do tempo.

Destaco os parágrafos abaixo, que penso que reforçam o que procurei transmitir no post anterior (aliás explícito no próprio título):

Destaco os parágrafos abaixo, que penso que reforçam o que procurei transmitir no post anterior (aliás explícito no próprio título):

As Per Magnus Nysveen of Rystad, a consultancy in Norway, puts it, the US is taking on the role of “swing producer” that was once played by Saudi Arabia and other members of Opec, the oil producers’ cartel: raising production at a time of high prices to stabilise the market.

If US oil production stops rising or worse, begins to fall, it could send prices soaring.

Etiquetas:

EUA,

Petróleo,

Política energética,

Shale oil

Local:

Lisboa, Portugal

quinta-feira, 14 de agosto de 2014

Shale or Fail

O artigo publicado pelo prof. James Hamilton e que comentei aqui a 25.jul provocou uma pequena onda de choque que levou a análises complementares de refutação ou suporte das conclusões por ele apresentadas. Hamilton conclui que não vê razões estruturais para que o preço do petróleo baixe dos $100/bbl e apresenta dados concretos para o suportar.

John Kemp, Senior Market Analyst de Commodities e Energia na Reuters, num artigo publicado na Rigzone a 28.jul, considerou que esta análise desvalorizava o papel do shale oil na produção futura e, embora de forma qualitativa e suportado nas séries longas do preço do petróleo, considerou que é mais provável que o preço desça dos valores anormalmente altos em que se encontra do que se mantenha ou mesmo suba.

No dia 30.jul foi a vez de Steven Kopitz, diretor da Princeton Energy Advisors, uma start-up de consultoria energética, reforçar com dados muito concretos as conclusões de Hamilton, em artigo publicado no The Barrel. Kopitz divulga informação preciosa para a compreensão da origem da produção mundial de hidrocarbonetos nos últimos 5 anos e em especial do importante papel do shale oil na estabilização do preço do petróleo bruto.

Gráfico 1 - Origem da produção mundial de hidrocarbonetos (fonte: Steven Kopitz)